久しぶりの更新

少し前になりますが、勉強会に参加しました。写真の先生は木造の構造計算の専門家です。まず一つ目は最近、木造ラーメン構造の相談をよく受けるとのことでした。みんな木造ラーメン構造が地震に強そうだと思っての相談だそうです。私が思うには、ある大手木造メーカーがCMでお相撲さんを登場させて幅広の柱や梁を使った構造躯体でいかにも頑丈そうな家の宣伝をして世の中に木造ラーメンが認識されたからだと思います。そもそもラーメン構造ってどんな構造かというと、柱と梁が剛に接合された構造を言います。重量鉄骨造や鉄筋コンクリート造の構造です。それを木造の柱と梁でやろうということです。結論は「見た目ほど構造的に強くない」とのことです。結局、溶接できる鉄骨や一体打ち込できるコンクリートと違い、金物で接合するしかない木造では接合強度に限度があるとのことでした。昔からこの木造ラーメン構造はあります。よくビルトイン車庫を造る場合や大開口が欲しくて耐力壁を設けるわけにいかない場合に採用されていました。やむを得ない場合の緊急避難法だったわけですが、専門家でない一般の方がTVで見ると丈夫そうに見えて魅力的です。しかし、木造の応力集中型の構造は、はっきり言って構造的に有利ではありません。このHPにも掲載している動画を見れば、国土交通省の長期優良住宅の耐震等級2等級の筋違構造の住宅はあっけなく倒壊しました。筋違の破断が原因と言われてます。やはり木造で強い構造は壁の構造面材や床構造合板で水平剛性を高めたモノコック構造が一番強いのです。

規定しておけば必ず2階の隅柱の下にも柱がある状態にできるからです。2階の柱や壁の下に柱壁がないと地震の際、力がうまく伝わらないため耐震性が弱くなるのです。HD金物もなかった時代です。地震加速度による回転モーメント力の引き抜き耐力確保の上でも通し柱はそれ以前と比べれば有効だったと思いますが、人命確保の一発倒壊を避けるためのレベルの建築基準法から資産価値の損なわれない耐震性能確保へと時代とともに要求レベルと質は一段と高くなっています。これからは通し柱として規定するのでなく、規定されるべきは壁、柱の直下率や、偏心率であるべきだと思います。そして通し柱は設けないとの規定がなされるべきと思います。

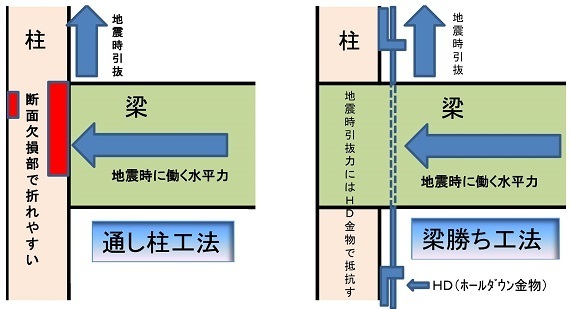

2つめは軸組工法の通し柱の断面欠損の話でした。結論は通し柱は断面欠損が多く折れやすいとのこです。当社はもともと通し柱は採用してません。わかりやすく言えば2階の床を柱の途中に引っ掛けて造るか、1階の箱の上に2階の箱を載せる造りにするかの違いです。実際の地震被害家屋の写真や実大モデルの倒壊実験を見てもほとんどが1階が2階の床の部分で折れて1階がつぶれてしまう場合が多いのがわかります。通し柱は地震に弱い構造なのです。なぜこんなことがいまだに漫然と行われているかというと昭和25年につくられた建築基準法施行令第43条の5に2階建てのすみ柱は通し柱とするように規定されているからです。なぜこんな条文が入れられたかというと、昔の2階建ての建物を見ると1階が大きくて2階が少し小さいお城のような建物が多かったことがわかります。そしてそのような作りの建物は2階の柱の下に柱がないものもあったため(実際、耐震診断に行き、古い建物を見ると確かに多い)、2階の隅の柱を通しと